Мальчик 10 лет не слушается. Что делать если ребенок не слушается

Ребёнок в 6 лет стал неуправляемым и вы не знаете, что с этим делать? Прежде чем начинать бороться с проблемой, всегда следует разобраться в её причинах. И уже, исходя из этого, принимать меры. Возможно, малыш копирует поведение кого-нибудь в семье. Ведь дети часто подражают взрослым.

Что же может стать причиной непослушания детей?

- Осложнения во время беременности и родовые травмы;

- различные заболевания нервной системы;

- психологические расстройства;

- ссоры и конфликты в семейных отношениях, стрессовые ситуации дома.

Если шестилетний ребёнок постоянно плохо себя ведет, следует обратиться к невропатологу, дабы исключить первый и второй пункты. Также стоит посетить детского психолога, он поработает не только с крохой, но и даст вам несколько полезных советов. Очень важно не упустить время, ведь дальше ситуация может начать усугубляться. Из-за этого не избежать проблем в школе.

В основном проблема плохого поведения возникает у мальчиков. Девочки более спокойны и покладисты. В любом случае, когда ребёнок 6-ти лет хамит родителям, терроризирует сверстников, дерётся, врёт, примите к сведению следующие советы:

- Не торопитесь наказывать. Объясните своему чаду элементарные правила поведения. Малыш должен понять, что их выполнение - это не ваша прихоть, что на то есть причины и их обязаны выполнять все. Скажите, что за нарушение правил будет наказание. Пусть он сам выберет, соблюдать их или нет. Так вы воспитаете в крохе ответственность за своё поведение. Например, сегодня на площадке ударил сверстника - идёшь домой и больше не гуляешь, а завтра будет новый шанс вести себя хорошо;

- не поддавайтесь на плач и фразу: «Я так больше не буду». Стойте твёрдо на своём. Провинился - отвечай за свои поступки. Иначе ребёнок усвоит, что если попросит прощение, то можно будет снова баловаться и ничего за это не будет;

- проводите вместе больше свободного времени. Так между вами установится взаимопонимание и доверительные отношения;

- чаще хвалите малыша, а в случаях неудач подбадривайте. Он всегда должен чувствовать вашу поддержку;

- если шестилетний ребёнок грубит родителям, и вы не знаете, что делать, не говорите ему, что он плохой. Вместо этого объясните, что вам не нравится то, что он делает, что вас это обижает, вам неприятно и т.д.;

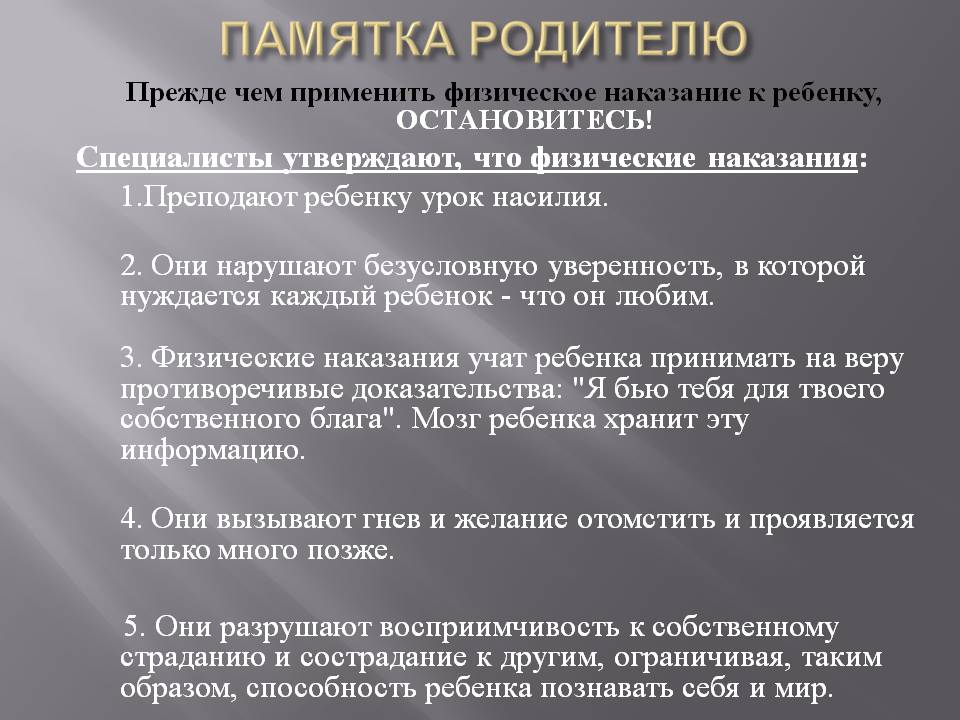

- мальчик 6 лет всегда спорит, дерётся и хамит? никаких физических наказаний. Иначе вы сами заложите у крохи модель поведения «Прав тот, кто сильнее»;

- фильтруйте получаемую им информацию. Следите за тем, что смотрит ребёнок по телевизору. Не забывайте об ограничении времени провождения за компьютером;

- не покупайте большое количество ненужных игрушек. Часто так многие родители пытаются компенсировать недостаток внимания. Однако ничего не заменит заботу и тепло мамы и папы. Отдайте предпочтение развивающим игрушкам, настольным играм, в которые вы сможете поиграть всей семьёй. И вам и вашему чаду это принесёт массу приятных эмоций и пойдёт только на пользу.

Шестилетний ребёнок врёт, что делать

Нередко родители ловят шестилеток на вранье. Почему ребёнок врет в 6 лет? Скорее всего, это происходит из-за боязни наказания за определённые поступки. В таком случае, поговорите с малышом, объясните, что всегда надо говорить правду. И если он сделал что-то плохое, то надо честно сказать. Никогда не переходите на личность ребёнка, выражая своё недовольство его поступком.

Если ложь стала систематической, стоит поговорить с крохой по душам. Договоритесь, что если он будет говорить правду - вы постараетесь не сердиться и оцените то, что он не обманул. Конечно вы, не будете прыгать от радости из-за плохих поступков, но если он вам честно всё расскажет - вы постараетесь спокойно разобраться в ситуации.

Всегда помните, что являетесь примером для своих детей, и они по большей части копируют ваше поведение. Говорить правду самим - это самый верный способ научить ребёнка быть честным.

Разбираясь в причинах детского вранья, стоит учесть несколько факторов: отношения в семье и комфортная эмоциональная обстановка дома, а также наличие стрессов, которые могут подтолкнуть малыша к чрезмерному фантазированию. Если ложь становится постоянной стоит обратиться за консультацией к специалисту.

Если ребенок перестал подчиняться, перво-наперво нужно выяснить, почему это происходит Зачастую потеря самообладания у ребенка - последствия пристрастного отношения к нему или постоянных ссор матери и отца.

Ребенок не слушается, что делать

Родителям следует пересмотреть манеру своего поведения и уделять больше внимания своему чаду. Среди основных причин непослушания ребенка можно выделить его потребность в том, чтобы его заметили. С малышом надо больше разговаривать, вместе играть, читать ему сказки, выслушивать его мнение, задавать вопросы. Психологи не советуют наказывать ребенка с применением силы. Каждая мама в гневе может отшлепать малыша, но это не должно становится нормой. Если физическое наказание превратится в сознании малыша в систему, он будет считать, что в жизни главное это сила.Мерой наказания может стать, скажем, запрет на просмотр любимого мультфильма или отказ родителей (по причине плохого поведения ребенка) купить ему новую игрушку. «Сознательный» период протеста начинается у двухлетнего - трехлетнего ребенка, этот период непослушания выражается в виде криков, бросания игрушек, злости, топанья ногами. Чтобы уменьшить количество истерик протеста, родители должны научиться правильно реагировать на такое поведение малыша.

Правила поведения родителей

Первое, что надо делать, научить малыша правильно планировать свое время. По чаще говорите малышу, что вы его очень сильно любите. А вот когда ребенок проявляет свое стремление к самостоятельности, не нужно его сильно опекать, но и в тоже время слишком много разрешать. Поводом для непослушания может быть и болезнь, поэтому родители должны внимательно отнестись к тому, как меняется поведения малыша.Прежде чем требовать от ребенка что либо, нужно учитывать некоторые особенности работы нервной системы детей. Ребенок не может долго сдерживать свои реакции, поэтому, когда ему приказывают сидеть смирно и тихо, для него это почти невозможно. Если ребенку постоянно приказывать делать то, что ему трудно выполнить, он начнет нервничать по любому поводу, а со временем станет все чаще раздражаться и начинает все чаще возражать родителям. Если малыш капризничает и не слушается, лучше проигнорировать такое его поведение.

От родителей требуется подождать, когда он сам прекратит себя так вести. Ну а когда ребенок долго не успокаивается, его следует проучить, но только без применения силы. Обязательно объясняйте малышу, за что его наказали, постепенно он привыкнет и поймет, почему он не должен капризничать.

В чем ошибаются родители

Большинство родителей, воспитывая своих детей, допускают похожие ошибки. Самые типичные: становиться зависимым в своих поступках от ребенка; обсуждать при детях все проблемы, в том числе и те, которые касаются поведения малыша; повышать на него голос. В каждом ребенке нужно видеть личность, но есть определенные рамки дозволенного поведения, если их не соблюдать, в будущем могут быть самые неприятные последствия. Кричать на ребенка не только не красиво, но и глупо, так как крик здесь не поможет. Обсуждение плохого поведения ребенка в его присутствии говорит о том, что они есть, и что между родителями существуют разногласия по этому поводу. Наказание непослушного ребенка должно стать естественным процессом. Также ребенок должен понять, что наказание за плохое поведение это - неотвратимое явление.

В каждом ребенке нужно видеть личность, но есть определенные рамки дозволенного поведения, если их не соблюдать, в будущем могут быть самые неприятные последствия. Кричать на ребенка не только не красиво, но и глупо, так как крик здесь не поможет. Обсуждение плохого поведения ребенка в его присутствии говорит о том, что они есть, и что между родителями существуют разногласия по этому поводу. Наказание непослушного ребенка должно стать естественным процессом. Также ребенок должен понять, что наказание за плохое поведение это - неотвратимое явление.

Нельзя наказывать ребенка во время еды и если если он увлечен самостоятельной игрой. Бывают ситуации, когда кроха хотел порадовать родителей и случайно что-то испортил, поэтому сначала следует разобраться в ситуации.

Выбор мер воздействия за совершенный проступок не должен зависеть от настроения родителей, по причине того, что ребенок не поймет такое поведение и сделает ложные выводы по поводу того, почему за один и тот же проступок его один раз наказали, а другой раз нет. Из- за непоследовательного и нелогичного поведения родителей, ребенок может не признаться в плохом поступке, а подождать, когда у родителей будет хорошее настроение. Так дети приучаются лгать. Родители должна поступать справедливо, тогда ребенок будет их уважать и любить.

Нет такого ребенка, который всегда бы слушался своих родителей. Даже очень покладистые и спокойные малыши время от времени «бунтуют» и показывают характер. А некоторые дети так ведут себя очень часто, чем вызывают огорчение и тревогу у мам и пап. Известный доктор Евгений Комаровский рассказывает, почему ребенок не слушается родителей и что в этой ситуации нужно делать.

Педагогические проблемы глазами медика

К Евгению Комаровскому обращаются не только по поводу насморка, плоскостопия и других недугов. Довольно часто родители приводят на прием к педиатру своих детей и жалуются на то, что карапуз стал непослушным. Обычно эта проблема возникает в семьях, где детям уже исполнилось 4 года. Это слишком поздно, утверждает Комаровский, вопросами воспитания и послушания желательно заниматься тогда, когда ребенку исполнилось 1,5-2 года, а в идеале - с самого рождения.

Ребенок начинает вести себя в противовес родительскому мнению в двух случаях: если ему с самого рождения давали слишком много свободы и если ему слишком часто говорили слово «нельзя». Задача родителей - найти тот самый «золотой» баланс между этими крайностями.

Демократия в семье, дающая ребенку равные права со взрослыми, приводит к воспитанию непослушного и капризного ребенка, который будет истериками и скандалами добиваться своего в случае, если ему что-то запретили.

Истерики

Если ребенок однажды опробовал метод истерики и она увенчалась успехом (он получил то, что хотел), то, вне сомнений, кроха будет использовать этот способ манипуляции родителями и бабушками часто. Поэтому если непослушное чадо вдруг начало устраивать «концерты», с битьем головой о пол и стены, криками, в прямом смысле слова, до посинения, лучший способ - это не обращать внимания, говорит Евгений Комаровский.

Если нет зрителя в лице мамы или папы, то у малыша просто нет мотивации к истерике. Если кричит - нужно покинуть комнату, где разворачивается «драма», если бьется - положить подушечку, чтобы было мягче и покинуть комнату. Для родителей этот этап - самый сложный.

Комаровский советует запастись терпением, валерианкой и оптимизмом - все обязательно получится, если мама и папа будут последовательны в своих действиях.

Не стоит опасаться, что ребенок задохнется во время истерики, даже если он всем видом показывает, что это вот-вот случится. Дети, по словам Комаровского, часто при плаче выдыхают из легких весь запас воздуха, включая резервный, это вызывает длительную паузу перед вдохом. Если появились серьезные опасения, нужно просто дунуть малышу в лицо - он рефлекторно сделает вдох.

Физические наказания

Доктор Комаровский выступает против физического наказания, ведь ребенок, который с самого раннего возраста понял, что тот, кто сильнее, побеждает, будет использовать это знание всю свою жизнь. Из таких людей, которые привыкли решать проблемы с окружающими при помощи силы, ничего хорошего не вырастет.

Если мама или папа не могут решить проблем со своим ребенком без применения физической силы, это повод для обращения к специалисту - родителям нужна консультация психолога или психотерапевта. И это – разумно и правильно, говорит Комаровский.

Вариантов наказания достаточно и без ремня: объяснения, почему что-то делать нельзя, временное лишение неких благ (сладостей, новых игрушек). Главное, чтобы наказание было адекватным и своевременным: если ребенок плохо вел себя с утра, а его лишили вечернего просмотра мультфильмов, он уже не помнит, за что именно его наказали.

Поставить малыша в угол - достаточно разумный способ наказания.

Ребенку в конфликтной ситуации нужно побыть наедине с собой, без игрушек, без мультиков и других развлечений. Комаровский советует ставить малыша в угол ровно на столько минут, сколько лет чаду (3 года - 3 минуты, 5 лет - 5 минут).

В процессе наказания родители не должны лишать карапуза того, что ему нужно для жизни - прогулок на свежем воздухе, питья и пищи.

Говорить категорическое «нельзя» следует только тогда, когда ситуация представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни ребенка и его семьи. Проволоку в розетку - нельзя, попой на холодный кафель - нельзя.

Если же ребенок просто разбрасывает игрушки, то этот запрет тут неуместен. Лучше объяснить, почему это некрасиво, неудобно, и почему предпочтительнее игрушки все-таки убрать. Тогда запрет будет восприниматься малышом как нечто действительно важное. Чем чаще он слышит «нельзя», тем меньше он придает ему значения.

Когда наш старший ребенок в 12 лет начал «огрызаться», мы с мужем не были к этому готовы. Понятно, что переходный возраст, но как правильно пресекать недопустимое? Мой муж по натуре жесткий человек, да еще и начальник, привык, чтобы его слушались, плюс у нас православная семья, и мы всегда считали, что послушание - это важно. Как не ошибиться, выстраивая свою линию отношений с сыном? Наталья.

Екатерина БУРМИСТРОВА, семейный психолог, мама десятерых детей:

— Я бы не употребляла слово «огрызаться», оно излишне эмоционально окрашено, это сразу вносит негативный оттенок. Ситуацию лучше определять нейтральными выражениями: «формирование собственной позиции», «неприятие чего-то», «выражение своего мнения».

Ребенок в подростковом возрасте выстраивает границы иногда очень жесткие: «не смейте входить в мою комнату», «не открывайте мой шкаф», «мое дело, что лежит под моей кроватью». В одной семье четыре девочки-подростка чертили мелом на полу границы личного пространства — когда они выросли, все это прошло, отношения остались замечательными. «Выкрутасы» могут доставлять неприятности, но родителям важно продолжать проявлять терпимость, лояльность к личности ребенка. Не забывайте никогда, что, даже «кусаясь», ребенок продолжает любить вас. А в возражении старшим - сама суть этого периода становления личности.

Четкость границ зависит от того, что принято и уважается в семье. Если родители всегда стремятся все контролировать, читают эсэмэски и залезают в сумки, то это ведет к отчуждению и еще большему сопротивлению: подросток может начать отстреливаться из-за крепостной стены со рвом, опустить железный занавес или воздвигнуть китайскую стену. Задача родителей — помочь ему построить «европейские границы», с визами и вежливыми таможенниками, показать возможную гибкость в отношениях.

О том, как вести себя родителям, написаны тома. Но если кратко, то важно эмоционально не включаться, делать так, чтобы позиция взрослого оставалась неуязвимой, «непробивемой» эмоционально. Нельзя отвечать ребенку в том же тоне, переходить на его неадекватную волну, потому что таким образом вы становитесь на равных. Нужно стремиться всеми силами сохранять спокойствие, пытаясь объяснить, достучаться.

Возможно, это получится только на 101-й или даже на 1001-й первый раз, поскольку это очень сложно. Гормоны подталкивают ребенка «орать», а если в семье и раньше было принято разговаривать на повышенных тонах, то сохранить эмоциональное равновесие будет сложно. Чем более расшатан эмоциональный фон, чем больше люди кричат, тем сильнее им хочется кричать. Нельзя позволять ребенку в его эмоциональных всплесках доходить до слов и действий, нарушающих родительские границы.

Если мы чувствуем, что не в состоянии выдержать, что можем сорваться, лучше выйти из контакта, сформулировав это так: «Ты можешь это говорить, но я не готов это слушать». Если же продолжать отступать, то ребенок пойдет еще дальше, пытаясь нащупать и упереться хоть в какие-то границы. К сожалению, в некоторых неблагополучных семьях, где принято даже рукоприкладство, иногда терпят слишком много.

Трудными, мучительными и для родителей, и для самого ребенка бывают проявления подросткового возраста, но, если их нет, ситуация гораздо хуже. Либо ребенок боится их проявлять открыто, либо отсутствует отделение от родителей, что часто приводит к тому, что взрослые уже люди не могут создать семью, продолжают жить с родителями, находятся под их активным влиянием, в коконе их мировоззрения.

Жестким папам, особенно начальникам, чтобы не потерять контакт с ребенком, придется перестраиваться, поскольку именно в этот период происходит «перезаключение договора» на всю жизнь. Нужно понять, что ребенок уже вышел из статуса подчиненного, что он ищет партнерских отношений, поэтому, когда он начинает ощущать себя взрослым, командный тон неуместен.

Помогает чтение литературы (например, «Ваш беспокойный подросток» Р. и Д. Боярд), воспоминания собственного детства, беседы с друзьями, дети которых выросли и контакт с ними потерян.

Родители могут потрудиться заранее, подобрать группу сверстников (среди прихожан, в православных лагерях, кружках), которая их больше устраивает культурно и нравственно, чтобы у ребенка был выбор, чтобы он видел других детей и других взрослых, учителей и вожатых. Когда подросток начинает отождествлять себя с той или иной группой сверстников, а родителей эта группа не устраивает, тут уже ничего нельзя сделать.

В подростковом возрасте дети часто начинают действовать по принципу «все наоборот». Бесполезно требовать, чтобы ребенок пошел навстречу первым. Но если вы вдруг услышите, что, обращаясь к кому-то постороннему (не к вам), он повторяет ваши слова, — порадуйтесь! Значит, он принял вашу точку зрения. Но не стоит тыкать его в этот факт, потому что для подростка очень важно внешнее проявление независимости.

Священник Георгий ОРЕХАНОВ, клирик храма святителя Николая в Кузнецкой слободе, по второму образованию психолог, отец четверых детей:

— Плохо у нас, родителей и священников, получается с воспитанием христианских добродетелей. Послушание — это добродетель, с воспитанием которой у нас получается особенно плохо. Родители-христиане хотят послушных детей, но сами, как правило, не имеют опыта послушания, не умеют слушаться — ни своих родителей, ни Церкви. Святитель Игнатий (Брянчанинов) подчеркивал, что хороших послушников могут воспитать только хорошие послушники, т. е. люди, которые сами способны слушаться Церкви, своих духовников, имеют серьезный опыт послушания. Как правило, получается наоборот: будучи сами эгоистами, мы способны воспитать только эгоистов. Эту истину народная мудрость формулирует следующим образом: от осинки не родятся апельсинки. Объяснение этому факту очень простое: послушание — добродетель, имеющая духовные корни, это фундаментальная заповедь, данная Богом в раю и нарушенная человеком.

У родителей вообще не так много времени, чтобы что-либо воспитать в своих детях. Как правило, это время до подросткового возраста, до начала так называемых кризисов личности, т. е. таких периодов в жизни подростка, когда под влиянием духовных и физиологических факторов все сущностные категории подвергаются переосмыслению, серьезному испытанию. Происходит рождение личности, а личность — не только психологическая или социологическая категория, но первую очередь духовная. Для подростка в этот ответственный момент жизни на чашу весов поставлено все: любовь, доверие, дружба, жизненный смысл. И сама вера — ведь не случайно «девятый вал» сомнений, часто приводящий к уходу из Церкви, приходится именно на этот период жизни молодого человека.

Как можно воспитать послушание в своих детях? Как можно мотивировать их к послушанию? Единственное, с моей точки зрения, средство — любовь и авторитет, основанный на любви. Недавно изданная на русском языке книга «Моя жизнь со старцем Иосифом», посвященная одному из самых известных афонских подвижников ХХ века, наглядно показывает, какие феноменальные, удивительные плоды может принести послушание, основанное на любви. И не нужно успокаивать себя тем, что здесь речь идет о монашеском послушании: принцип «любовь — послушание» является универсальным, действующим и в монастыре, и в семье.

Именно в сложные периоды жизни подростка все — и родители, и духовник — должны быть начеку. И рецепт здесь простой: самое главное — чтобы дети нас любили. Только через любовь они способны воспринимать то, что для нас самих ценно и значимо, только через любовь можно воспитать послушание. А научить любви своих детей можем только мы — если сами будем их любить.

Но здесь есть серьезная опасность — ловушка искаженного понимания любви, которое губит ребенка, делает его эгоистом, рождает ложное послушание, основанное на фарисействе. Именно поэтому мы ныне являемся свидетелями разрушения семьи, когда речь идет уже не о непослушании, а о существовании пропасти между родителями и детьми, о стремлении последних бежать из семьи, о ситуации, когда отец абсолютно не способен передать своим детям идеалы мужества, верности, чести и достоинства. Конечно, эта проблема берет свое начало не сегодня. Не случайно уже русская мемуаристика и литература девятнадцатого века содержат так много примеров тяжелых конфликтов между отцами и сыновьями. Почему в русских воспоминаниях этого времени очень часто присутствует светлый образ матери и очень редко — позитивный образ отца? Замечательное исключение такого рода — история семьи писателя С. Т. Аксакова, сыновья которого, Иван и Константин, относились к отцу с нежной любовью и очень тяжело переживали его смерть.

Важно понимать, что одним из оснований современного мира является противодействие именно послушанию. Идеал современного мира — не подвиг жертвенной любви, не личностная самореализация, основанная на служении; человек в очередной раз стал мерой всех вещей — индивидуум, целью которого является карьерная, в первую очередь финансовая самореализация. Этот идеал рождает пародии на все христианские добродетели. То есть существуют дьявольские искажения, маски всех христианских добродетелей.

Что касается послушания, искажение этой добродетели может вестись двумя основными способами: либо с позиций абстрактного гуманизма, педагогического либерализма, вообще отрицающего необходимость какой-либо строгости, либо с позиций насилия.

Первой дьявольской гримасой послушания, его полной противоположностью является хамство. Не случайно уже в начале книги Бытия мы встречаем два ярких примера такого хамства — это ответ Адама Богу и поведение Хама по отношению к Ною. Не случайно также, что очень часто непослушание связано с предательством, самым ярким примером этого является судьба Иуды.

Вторая маска послушания — грубый произвол. ХХ век богат примерами такого рода. В нацистском лагере Заксенхаузен недалеко от Берлина можно видеть страшную экспозицию. Администрация лагеря перечисляет добродетели, которые могут позволить заключенному освободиться ранее установленного срока. Первая из них, крупными буквами выделенная на плакате, — послушание. Послушание, которое основано на попрании человеческой личности, послушание во имя торжества дьявольской лжи о человеке.

Я думаю, что в Евангелии нет более яркого напоминания о непослушании и врачующей его последствия любви, чем притча о блудном сыне. Рембрандт сумел очень точно в своей последней картине передать смысл этой притчи. Блудный сын сполна вкусил все плоды дерзости, хамства, непослушания по отношению к отцу: все наследство растрачено, за душой ни гроша, обувь сбита, одежда разорвана, в душе отчаяние, рожденное распущенной жизнью… Но именно потому, что в детстве сын имел опыт отцовской любви, в его сердце рождается молитва и чувство раскаяния. Он возвращается к Богу и отцу. И отец принимает сына: его руки — символ любви, голова сына, покоящаяся на груди отца, — символ ответной любви, являющейся залогом рожденного послушания, истинного, не требующего награды, о которой только и помнит старший сын.

Давайте почаще напоминать себе об этих руках, символе любви. И о старшем сыне. И учиться послушанию.

Со 2-го года жизни словарный запас ребенка пополняется твердым словом «нет», которое он произносит в ответ почти на все просьбы взрослых людей. Специалисты называют этот период жизни малыша «периодом протеста» . Чаще всего он продолжается до 3 лет и выражается в виде злости, когда ребенок садится на землю, стучит ногами, кричит, замахивается на близких и даже бросает в них игрушки.

Чаще всего ребенок не слушается в двух случаях: когда его насильно принуждают сделать то, чего он не хочет делать, или, наоборот, ему запрещают делать то, что хочется.

Малышу велят идти домой с прогулки, а он всеми руками и ногами цепляется за перекладины лесенки, чтобы остаться еще погулять; ему велели кушать, а он с силой сжимает зубы и отворачивает голову. Чаще всего это - протест против приказа, который нарушает желания самого малыша.

Взрослым следует научиться вовремя предотвращать приступы протеста и упрямства у малыша. Все усилия должны быть направлены на снятие напряжения. Благожелательная обстановка дома, четко соблюдаемый режим дня, авторитет родителей помогут справиться с приступами протеста. Малышу обязательно надо говорить, что его любят, что он нужен, и одновременно предоставлять ребенку достаточную самостоятельность.

От родителей требуются терпение и обязательно умеренная требовательность к поступкам и поведению. Нельзя ни излишне уступать малышу, ни заключать его в слишком строгие рамки. И то и другое может привести к еще большему непослушанию ребенка.

Иногда дети не слушаются только потому, что избалованы. Так бывает, когда родители многое запрещают, а, например, бабушка разрешает абсолютно все. Такую ситуацию допускать нельзя - вырастет мало приспособленный к жизни эгоист.

Не слушаться и капризничать может и малыш, который начал заболевать, поэтому родителям следует внимательно относиться к поведению ребенка.

Дети раннего возраста в силу особенностей нервной системы не могут постоянно длительно тормозить свои реакции, сидеть спокойно, как этого от них порой требуют взрослые. Такие требования непременно вызывают перенапряжение процесса торможения и ведут к различного рода серьезным нарушениям поведения. При такой системе воспитания дети нередко становятся раздражительными.

Часто в ответ на непосильные для них требования затормозить свои действия дети отвечают бурной вспышкой возбуждения, бросаются на пол, бьют ногами или упрямо с криком требуют желаемого. Самое главное, что, что очень часто такие дети добиваются своего - не всякая мама, а уж тем более бабушка способны выдержать подобный натиск. Такая уступчивость может потом дорого обойтись: ребенок поймет, что при известной доле настойчивости он способен достигнуть всего.

Выход в том, что для ребенка следует создавать максимально безопасные условия для деятельности, ведь движение является его физиологической потребностью. Здесь от родителей требуется немало изобретательности. Занимаясь с ребенком, играя с ним, уделяя ему необходимое внимание и достаточно времени, можно достичь гораздо большего, чем постоянно сдерживая и ограничивая проявление его активности.

Детские капризы - это поведение ребенка, не выходящее за рамки нормального, но доставляющее взрослым немало проблем. У каждого малыша свой характер, своя индивидуальность, которые он выражает в своем часто неадекватном поведении.

Часто можно избежать капризов малыша, устранив источник нежелательного поведения. Например, при укладывании спать ребенок начинает стучать своей кроваткой, раскачивая ее. Надо поставить кровать так, чтобы она не гремела.

Малышу в раннем возрасте, даже самому непослушному, требуется понимание со стороны близких. Лучше всего попросить ребенка рассказать подробно, почему он так поступил, - такой способ общения (а не наказания!) поможет малышу понять, что он неправ.

Если ребенок после игры не убирает за собой игрушки, надо сложить их в ящик и спрятать его от малыша. Рано или поздно ребенок поймет, что, разбрасывая игрушки, он потом может просто остаться без любимых игр. Если ребенок норовит вытащить из шкафа стеклянные предметы, надо шкаф запереть или переложить предметы так, чтобы они были недоступны для малыша. Можно в ответ на капризы уйти в другую комнату и просто не обращать на него внимания, но для этого нужно иметь довольно большую выдержку.

Ребенок в возрасте 2-3 лет часто еще не может объяснить свои поступки, а взрослые воспринимают его поведение как непослушание.

Существует три основные последовательные ступени в поведенииродителей малыша, который не слушается:

при непослушании ребенка следует дать ему возможность самому прекратить свои действия;

если ребенок не успокаивается и продолжает безобразничать, родители должны применить к нему такое наказание, которое обещали ему в этом случае;

после наказания ребенку следует обязательно объяснить, почему он был наказан.

Эти ступени в итоге приведут к тому, что самый непослушный, задумается, прежде чем опять совершить что-либо недозволенное.

Уделяя малышу внимание, его воспитатели смогут избежать многих конфликтов и неприятных ситуаций, в которые может попасть ребенок. Ведь часто бывает так, что дети совершают плохие поступки только затем, чтобы привлечь к себе внимание родителей. Именно по этой причине малыша надо хвалить за каждый даже самый малозначительный поступок: ему захочется делать больше хорошего, а не только то, что делается наперекор родителям в соответствии с особенностями возраста.